2025.09.01

ブログ

野分(のわき)

野分の季節

こんにちは~。 今回の担当は今津です。

盛夏の頃。あれだけうるさかった盛大な蝉時雨(せみしぐれ)から、

つくつくぼうしの声にかわり、その声も聞かれなくなった頃。

日本列島は、台風の襲来の季節を迎えます。野分(のわき)の季節です。

野原の草原を、その強い風で切り分けるかのようなイメージですね。

盛夏の頃。あれだけうるさかった盛大な蝉時雨(せみしぐれ)から、

つくつくぼうしの声にかわり、その声も聞かれなくなった頃。

日本列島は、台風の襲来の季節を迎えます。野分(のわき)の季節です。

野原の草原を、その強い風で切り分けるかのようなイメージですね。

吉兆の料理

以前、日本料理の吉兆に勤めていたころ、第9代武者小路千家家元のお嬢様で、

10代千宗守家元(官休庵)の奥様でいらした千澄子さまが、「吉兆のお料理は、

ただ美味しいものを並べただけではないですね」とおっしゃっていたビデオを

拝見して、どういうことか、と思いました。

また、吉兆の創業者湯木貞一さんは、京都吉兆の当時の主人徳岡孝二さんが

作るお膳を見て評価し、吉兆各店の主人が集まるお席で、東京や大阪の主人に、

「お前たちこれ、よお見てみ!東京でも大阪でも、同じ物を出したらええわ」

といい、「吉兆」という本が、昭和53年(1978年「保育社」刊行)出る頃には、

吉兆の名物料理の7割が、徳岡さんの作ったものだった、と言われています。

それでは、どうして京都の徳岡さんの料理に、それだけの評価をしたのか?

それには、京都独自の商家の慣習の影響がありました。

徳岡さんは、日本料理を始めた頃から、茶道のお稽古をされていましたが、

京都にいらして、京都の商家の嫡男(代を継ぐ人)は、皆さん能のお稽古

もされており、誘われて、そのままお稽古を始めていたのでした。

そこで、徳岡さんは、湯木貞一さんから、日本料理の新しいお膳を考えてみ、

といわれて、それをどういう発想で作ろうか、と考えていました。その時の、

9月のお膳を、能のお稽古で知った「野守」の趣向で、表現できないものか、

と考えたそうです。

吉兆のお料理を楽しんで頂いているお客様には、旦那衆といわれるそれぞれの、

会社の社長さんや、お家のご当主の方々のご利用が多い。会社の行事で、また、

組合の寄り合いで、ご家族の団らんでのお席など。

そういった方々に、料理の説明をしなくても、「ああ、これは野守の情景か?」

と、察していただけると、料理人とお客様とのコミュニケーションがはじまる。

京都ならではの、共通する文化的なバックボーンの共鳴ですね。

それで、千澄子さまがおっしゃった「美味しいものを並べただけではないお料理」

と表現されているのだと分かりました。

10代千宗守家元(官休庵)の奥様でいらした千澄子さまが、「吉兆のお料理は、

ただ美味しいものを並べただけではないですね」とおっしゃっていたビデオを

拝見して、どういうことか、と思いました。

また、吉兆の創業者湯木貞一さんは、京都吉兆の当時の主人徳岡孝二さんが

作るお膳を見て評価し、吉兆各店の主人が集まるお席で、東京や大阪の主人に、

「お前たちこれ、よお見てみ!東京でも大阪でも、同じ物を出したらええわ」

といい、「吉兆」という本が、昭和53年(1978年「保育社」刊行)出る頃には、

吉兆の名物料理の7割が、徳岡さんの作ったものだった、と言われています。

それでは、どうして京都の徳岡さんの料理に、それだけの評価をしたのか?

それには、京都独自の商家の慣習の影響がありました。

徳岡さんは、日本料理を始めた頃から、茶道のお稽古をされていましたが、

京都にいらして、京都の商家の嫡男(代を継ぐ人)は、皆さん能のお稽古

もされており、誘われて、そのままお稽古を始めていたのでした。

そこで、徳岡さんは、湯木貞一さんから、日本料理の新しいお膳を考えてみ、

といわれて、それをどういう発想で作ろうか、と考えていました。その時の、

9月のお膳を、能のお稽古で知った「野守」の趣向で、表現できないものか、

と考えたそうです。

吉兆のお料理を楽しんで頂いているお客様には、旦那衆といわれるそれぞれの、

会社の社長さんや、お家のご当主の方々のご利用が多い。会社の行事で、また、

組合の寄り合いで、ご家族の団らんでのお席など。

そういった方々に、料理の説明をしなくても、「ああ、これは野守の情景か?」

と、察していただけると、料理人とお客様とのコミュニケーションがはじまる。

京都ならではの、共通する文化的なバックボーンの共鳴ですね。

それで、千澄子さまがおっしゃった「美味しいものを並べただけではないお料理」

と表現されているのだと分かりました。

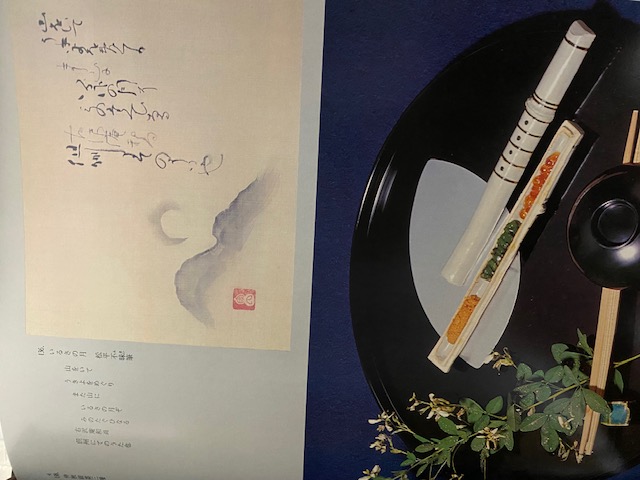

- 「吉兆」(1978年保育社刊行)の9月の室礼。酒井抱一の「伊勢物語」の月を愛でる掛け軸と、野原を表現したすすきの花入れ。

- 松平不昧の筆で、月をめでた画賛と、横笛の器を用いたお膳。「吉兆」より。

能の「野守(のもり)」

「野守」(古名:野守鏡) 禅鳳作

あらすじ

大和国(現在の奈良市)の春日の里を訪れた山伏が、池に自分の姿を映していた老人を見つけ声をかけると、

自らをこの野原の野守であると名乗り、「新古今和歌集」などにも掲載されて有名になった和歌である、

「箸鷹(はしたか)の野守の鏡得てしがな思ひ思はずよそながら見む」に出てくる「野守の鏡」とは、

この池のことだ、と教える。しかし、本当の「野守の鏡」とは鬼神の持つ明鏡のことを言うのだ、という。

これを聞いた山伏は、あらん限りのその法力によって、何とかその鏡を目の前に出現させようとする。

すると、天地が、にわかに鳴動して、鬼神が鏡を持って現れる。

「鬼神の持つ明鏡」とは、四方八方に坐す(います)神仏、天界から地獄まで隈なく映し出すという鏡。

鏡を大地に向ければ、地獄で責め苦を受ける罪人の姿が現れる。これこそが善悪を正す鬼神の秘宝。

いろんなものを、鏡に映し出し、鏡の本当の姿を見せた鬼神は、「これから地獄に帰る」、と告げて、

大地を踏み破るようにして、奈落の底に帰っていく。

The 能ドットコム

https://www.the-noh.com/jp/index.html

詳しい内容と、国立能楽堂の「野守」の画像が紹介されています。ご参考まで。

あらすじ

大和国(現在の奈良市)の春日の里を訪れた山伏が、池に自分の姿を映していた老人を見つけ声をかけると、

自らをこの野原の野守であると名乗り、「新古今和歌集」などにも掲載されて有名になった和歌である、

「箸鷹(はしたか)の野守の鏡得てしがな思ひ思はずよそながら見む」に出てくる「野守の鏡」とは、

この池のことだ、と教える。しかし、本当の「野守の鏡」とは鬼神の持つ明鏡のことを言うのだ、という。

これを聞いた山伏は、あらん限りのその法力によって、何とかその鏡を目の前に出現させようとする。

すると、天地が、にわかに鳴動して、鬼神が鏡を持って現れる。

「鬼神の持つ明鏡」とは、四方八方に坐す(います)神仏、天界から地獄まで隈なく映し出すという鏡。

鏡を大地に向ければ、地獄で責め苦を受ける罪人の姿が現れる。これこそが善悪を正す鬼神の秘宝。

いろんなものを、鏡に映し出し、鏡の本当の姿を見せた鬼神は、「これから地獄に帰る」、と告げて、

大地を踏み破るようにして、奈落の底に帰っていく。

The 能ドットコム

https://www.the-noh.com/jp/index.html

詳しい内容と、国立能楽堂の「野守」の画像が紹介されています。ご参考まで。